¶ Optimierungsarbeiten auf Open CoDE am 07.11.

Mittwoch, 30. Oktober 2024

Da Open CoDE in den letzten Monaten gewachsen ist, wird es nun zu einigen Wartungsarbeiten kommen, um die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit der Plattform zu verbessern. Dabei wird am Donnerstag, den 07.11., von 17:00 bis voraussichtlich 21:00 Uhr die Funktion und Erreichbarkeit unseres GitLabs eingeschränkt sein. Dies bedeutet, dass in diesem Zeitraum die Daten und Projekte auf GitLab lediglich angezeigt werden, und nicht mehr bearbeitet werden können.

Bei Rückfragen steht ihnen unser Support ( info@opencode.de ) natürlich zur Seite.

¶ Relaunch von Open CoDE

Dienstag, 22. Oktober 2024

Ende des Jahres steht der Relaunch von Open CoDE an – mit verbesserter Nutzerfreundlichkeit und in einem neuen Look.

Relaunch: Alles neu ab Dezember?

Im letzten Community Call am 8. Oktober gaben wir erste Einblicke zum bevorstehenden Relaunch. Heute informieren wir Sie darüber, wie es weitergeht.

Was bleibt: Open CoDE bleibt die zentrale Plattform für den Austausch von Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung, um die Digitale Souveränität sowie die Bereitstellung und Nutzung von verwaltungsrelevanten Softwarelösungen zu fördern.

Was passiert ist: Im letzten Halbjahr lag der Fokus auf Konzeption, Support, Kooperationen und Wissensaufbau. Das Open CoDE Team ist gewachsen – ebenso wächst die Plattform, auf der mittlerweile 5000 Nutzer*innen im Durchschnitt monatlich 90 neue Projekte anlegen. Um den Wissensaustausch zu fördern, haben wir ein Positionspapier zum Thema sicherer Softwareentwicklungszyklus (SDLC) geschrieben und drei Veranstaltungsformate etabliert:

- ZenDiS Open (monatlich)

- Open CoDE Sprechstunde (wöchentlich)

- Open CoDE Community Call (quartalsweise)

Zudem haben wir daran gearbeitet, Sie noch besser regelmäßig zu informieren. Dafür wurde ein Newsletter ins Leben gerufen und ein neuer Bereich auf der Website erstellt. Auch Plattform-Metriken wurden entwickelt, um die Nutzung besser zu verstehen. Diese Schritte bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung der Plattform.

Woran wir aktuell arbeiten: Die Weiterentwicklung der Plattform geht in die nächste Phase. Dazu gehört der UX-Relaunch, der die Nutzerfreundlichkeit verbessert, insbesondere im Softwareverzeichnis und für mehr Übersicht sorgt. Mit dabei: neue Projektdetailseiten und erweiterte Filteroptionen. Die Komponentenentwicklung der Plattform wird vorbereitet und ein Security Scanner entwickelt, um Sicherheitsrisiken zu erkennen.

Und: Mit dem Relaunch ab Dezember kommt auch ein neues Logo und eine angepasste Schreibweise: openCode.

.png)

¶ Neuer Termin: Open CoDE Community Call am 08. Oktober

Dienstag, 24. September 2024

Der geplante Open CoDE Community Call am 25. September muss aus organisatorischen Gründen um zwei Wochen verschoben werden.

Der neue Termin ist:

Datum: Dienstag, 08. Oktober 2024

Uhrzeit: 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Online. Die Anmeldung erfolgt über diesen Link.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, Sie am neuen Datum begrüßen zu dürfen.

¶ Save-the-Date: Open CoDE Community Call am 25. September

Montag, 05. August 2024

Wir freuen uns, Sie zu unserem ersten vierteljährlichen Community Call einzuladen!

Datum: Mittwoch, 25. September 2024

Uhrzeit: 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Online. Die Anmeldung erfolgt über diesen Link.

Unser Community Call ist offen für alle Interessierten und widmet sich der Weiterentwicklung der Plattform Open CoDE. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich auszutauschen, Ideen zu diskutieren und wertvolles Feedback sowie Verbesserungsvorschläge einzubringen. Gemeinsam reflektieren wir vergangene Plattformentwicklungen und stellen zukünftige Schritte vor.

Haben Sie vorab Anregungen oder Wünsche? Besuchen Sie unser Diskussionsforum und teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. Wir freuen uns auf den Austausch.

🔗 Hier geht es zu unserem Diskussionsforum.

¶ Bleiben Sie informiert: Unser Open CoDE E-Mail-Verteiler

Montag, 08. Juli 2024

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir seit Kurzem einen E-Mail-Verteiler anbieten!

Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten, Veranstaltungshinweise und aktuelle Entwicklungen zu unserer Plattform direkt per E-Mail.

Senden Sie einfach eine leere E-Mail an 'OpenCoDE+subscribe@groups.io', um sich zu registrieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

¶ Feature im Fokus: “Service Desk”

Mittwoch, 26. Juni 2024

Unser Open CoDE-GitLab hat viele Funktionen, die nicht nur für die Verwaltung von Code nützlich sind. Neben der Zusammenarbeit im Team und der Projektorganisation bietet Open CoDE auch nützliche Werkzeuge für die Interaktion mit externen Personen. Daher stellen wir diesen Monat ein besonders praktisches Feature vor: Der “Service Desk”.

Was ist der Service Desk?

Mit dieser Funktion können Issues (Themen) im Open CoDE-Projekt erstellt werden, indem einfach eine E-Mail an eine zentrale projektinterne E-Mail-Adresse verschickt wird. Aus der E-Mail wird automatisch ein Issue erstellt.

Warum ist das nützlich?

Die Funktion ist besonders nützlich, um Feedback oder Anliegen von Personen zu erhalten, die keinen direkten Zugang zu Ihrem Open CoDE-Projekt haben. Externe Personen benötigen kein Konto oder vorherige Anmeldung und schicken lediglich eine E-Mail an die projektinterne E-Mail-Adresse. Jede eingehende E-Mail wird automatisch in ein Issue umgewandelt und in Ihrem Projekt gespeichert. Anliegen können somit direkt von den Projektmitgliedern verwaltet und bearbeitet werden. Der Absender bekommt Ihre Antwort automatisch via E-Mail zurück, wenn Sie aus dem Projekt heraus auf das Issue kommentieren. Dies verbessert die Kommunikation zu Ihrem Open CoDE-Projekt und stellt sicher, dass alle Anliegen zentral erfasst und nachverfolgt werden.

Wie richte ich den Service Desk in meinem Projekt ein?

1) Öffnen Sie Ihr Projekt in ‚gitlab.opencode.de‘, bei dem Sie die „Service Desk“-Funktion einrichten möchten, und gehen Sie zu den Projekteinstellungen (Zahnradsymbol in der Seitenleiste).

2) Wählen Sie „General“ und erweitern „Service Desk“. Insofern noch nicht geschehen, aktivieren Sie den Service Desk. Dies wird eine spezifische E-Mail-Adresse für das Projekt generieren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse verwenden möchten, folgen Sie bitte dieser Anleitung.

3) Verwenden Sie die automatisch generierte oder benutzerdefinierte E-Mail-Adresse. Die Adresse können Sie nun an externe Personen und Projektmitarbeitende weitergeben, damit sie Issues per E-Mail melden können. Der Betreff der E-Mail wird zum Titel des Issues, und der Inhalt der E-Mail wird zur Beschreibung des Issues.

¶ Government Site Builder 11 (GSB 11) stellt Quellcodekomponenten auf Open CoDE öffentlich

Dienstag, 05. Juni 2024

Was ist der GSB 11?

Der GSB 11 wird durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) im Rahmen des Programms Dienstekonsolidierung gemeinsam entwickelt, um ein zentrales und zeitgemäßes Content-Management-System (CMS) zur Konsolidierung der CMS-Systeme in der Bundesverwaltung bereitzustellen. Dabei ist der GSB 11 flexibel einsetzbar – von klassischen Behördenauftritten bis hin zu komplexen Informationsportalen. Die IT-Lösung basiert auf der Kernsoftware von TYPO3, wird jedoch auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen der Bundesverwaltung angepasst und weiterentwickelt (z. B. Barrierefreiheit, Sicherheit etc.).

Der GSB 11 auf Open CoDE

Zentrale Quellcodekomponenten des GSB 11 werden nun als Open Source-Produkt öffentlich zum Download bereitgestellt. Damit wird der Umsetzung eines ganzheitlichen Open-Source Ansatz, der bereits in der Auftragsvergabe, dem Softwareeinsatz und deren Weiterentwicklung berücksichtigt wurde, Rechnung getragen. Die Erstveröffentlichung beinhaltet die Bereitstellung zentraler Quellcodekomponenten und umfasst den vorläufigen aktuellen Entwicklungsstand des Repositories. Weitere Komponenten sollen Stück für Stück folgen. Die im Rahmen einer agilen Weiterentwicklung bereitgestellten Releases des Bundes werden künftig in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Repository GSB 11 auf Open CoDE: https://gitlab.opencode.de/bmi/government-site-builder-11/gsb11

Warum Open-Source?

Mit der Open-Source Entwicklung und Bereitstellung des GSB 11 wird einerseits die Unabhängigkeit der Bundesverwaltung von externen Dienstleistern bei der Nutzung von CMS-Systemen gefördert, andererseits die lizenzfreie Nachnutzbarkeit für alle (Öffentliche Verwaltungen, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen) eröffnet. Die Publikation auf OpenCoDE ermöglicht nun erstmalig die öffentliche Einsichtnahme in zentrale Quellcodekomponenten und die Möglichkeit Weiterentwicklungen einzubringen. Die Maßnahme GSB freut sich auf Ihr Feedback entweder direkt über die Plattform Open CoDE oder per E-Mail an governmentsitebuilder@bmi.bund.de.

Weiteres Open-Source Engagement und nächste Schritte

Zusätzlich zu der Bereitstellung des „GSB 11-Bundles“ auf OpenCoDE strebt die Maßnahme die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Open Source-Community an. Dies soll u. a. die erfolgreiche Weiterentwicklung des GSB 11 und die Kompatibilität und Update-Fähigkeit mit zukünftigen TYPO3-Releases sicherstellen. Im Rahmen der Zusammenarbeit bringt der Bund ebenfalls Beiträge in die Community von TYPO3 zur Weiterentwicklung des Kernsystems ein.

Weitere Informationen zum GSB 11:

CIO Bund - Content Management System - Government Site Builder (GSB)

https://produkt.gsb.bund.de/Produkt_neu/GSB11/gsb11_node.html

¶ ZenDiS lädt zum Kick-off für Weiterentwicklung von Open CoDE ein

Montag, 29. April 2024

Seit Anfang 2024 liegt die Verantwortung für Open CoDE beim Zentrum Digitale Souveränität. Open CoDE soll nun inhaltlich und technisch sukzessive weiterentwickelt werden – auch durch Impulse von außen. Daher lädt das ZenDiS am 16. Mai um 11 Uhr zu einem virtuellen Kick-off ein.

Von der Öffentlichen Verwaltung für die Öffentliche Verwaltung – Open CoDE ist die erste bundesweite Plattform, über die Ämter und Behörden auf Ebene von Bund, Ländern und Kommunen gezielt nach Open-Source-Software suchen und diese nutzen, eigenen Code bereitstellen oder an bestehenden Projekten mitwirken können. Aktuell machen davon bereits knapp 4.000 Nutzende Gebrauch, veröffentlicht sind über 1.300 Repositories.

„Die Plattform bietet schon heute eine Menge und wir verzeichnen wirklich ein großes Interesse. Immer mehr Menschen wollen sich aktiv einbringen“, sagt Leonhard Kugler, Leiter des Bereichs Open-Source-Plattform, beim ZenDiS. „Das Potenzial ist aber noch viel größer, davon sind wir fest überzeugt. Deshalb werden wir Open CoDE mit Blick auf die Anforderungen der Öffentlichen Verwaltung sukzessive weiterentwickeln und ausbauen. Und zwar gemeinsam mit der Community.“ Welche Pläne das ZenDiS bereits für Open CoDE hat und wie die nächsten Schritte aussehen sollen – das möchte das Team in einem virtuellen Kick-off teilen. „Außerdem geht es uns darum, direktes Feedback aus der Community zu erhalten und gemeinsam zu überlegen, wie die Zusammenarbeit am besten gestaltet wird“, so Leonhard Kugler. Eingeladen sind Mitarbeitende aus der Öffentlichen Verwaltung, Interessierte aus der Open-Source-Welt, Journalist:innen und alle, die mehr über Digitale Souveränität in der Öffentlichen Verwaltung erfahren wollen.

Termin: Donnerstag, 16. Mai 2024, 11:00-12:00 Uhr

Link: https://zendis.usercontent.opencode.de/opencode-events/ (Teilnahme und Kalender-Item)

Über das ZenDiS

Das Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Bochum. Als Kompetenz- und Servicezentrum unterstützt das ZenDiS die Öffentliche Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen dabei, ihre Digitale Souveränität zu stärken und sich aus kritischen Abhängigkeiten von einzelnen IT-Anbietern zu lösen. Dazu konzentriert es sich zunächst auf die Bereitstellung leistungsfähiger Open-Source-Software (OSS) durch ein starkes Partner-Ökosystem. Das ZenDiS ist eine GmbH in öffentlicher Hand. Derzeitiger alleiniger Eigentümer ist der Bund. Eine Beteiligung der Länder ist geplant und in Vorbereitung.

¶ openDesk – Der Souveräne Arbeitsplatz, Release 24.03

Mittwoch, 20. März 2024

Mit dem Release 24.03 veröffentlicht das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) einen weiteren Meilenstein von openDesk – Der Souveräne Arbeitsplatz.

Das Release integriert viele technische Weiterentwicklungen, die im Rahmen der Deploymentautomatisierung fortlaufend über Open CoDE bereitgestellt werden.

Außerdem umfasst die Veröffentlichung die Bereitstellung folgender Dokumente:

- ein Architekturkonzept, das die Anforderungen der Deutschen Verwaltungscloud Strategie (DVS) konkretisiert und das Zielbild für openDesk ausdefiniert,

- eine Anwenderdokumentation,

- ein Ergebnisbericht zur Barrierefreiheitsprüfung,

- ein Ergebnisbericht zur Datenschutzprüfung, als Umsetzungshilfe der Datenschutzgrundsätze der DSGVO bei produktivem Betrieb,

- ein Erprobungskonzept für die Pilotierung von weiteren IT-Dienstleistern oder On-Premise-Betrieb,

- Lizenz-Compliance-Dokumente in Form von Open CoDE konformen SBOMs,

- ein Sicherheitskonzept für openDesk zur Ableitung der BSI-Grundschutzfähigkeit für den produktiven Betrieb und

- ein Testbericht der Qualitätssicherung (QA) zu funktionalen Tests.

Speziell mit dem Release 24.03 wurden außerdem die in der Qualitätssicherung identifizierten Bugs behoben. Dieser Meilenstein wurde erreicht durch die erfolgreiche Zusammenarbeit von Dataport und den OS-Herstellern der Basisvariante Collabora, Element, Nextcloud, Nordeck, Open Project, Open-Xchange, Univention und xWiki.

Wie geht es weiter?

Das Zentrum Digitale Souveränität (ZenDiS) wird auf Grundlage des Releases die Trägerschaft des Projektes „openDesk – Der Souveräne Arbeitsplatz“ übernehmen. Damit wird eine neue Projektphase eingeläutet, in der zum einen die anwenderzentrierte Weiterentwicklung im Fokus steht und zum anderen die Pilotierung der Arbeitsplatzsuite in Behörden sowie die Inbetriebnahme durch weitere IT-Dienstleister vorangetrieben wird.

¶ openDesk veröffentlicht Feedback aus UX-Research

Freitag, 01. Dezember 2023

Seit Juli 2023 ist openDesk aktiv auf Open CoDE und wird kontinuierlich optimiert und weiterentwickelt. Das Ziel ist es, openDesk langfristig noch besser an die Bedarfe der Öffentlichen Verwaltung anzupassen.

Für die Erreichung dieses Ziels ist der Einsatz von Nutzerforschung ein essentieller Schritt, um wertvolles Feedback zu gewinnen. Unter anderem dadurch kann openDesk zu dem werden, was die digitale Verwaltung von morgen benötigt: einen quelloffenen, nutzerfreundlichen und digital souveränen Arbeitsplatz.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist nun getan. Im Rahmen von verschiedenen Nutzerforschungsmaßnahmen konnten die Projektbeteiligten von openDesk gemeinsam mit Erprobungspartnerinnen und -partnern eine ganze Reihe von Nutzerfeedback – in Form von Lob, Kritik, Optimierungsvorschläge und weitere Anmerkungen – sammeln. Mehr als 200 Issues – das heißt Tickets im Gitlab – wurden bereits erstellt und veröffentlicht:

In einem Beitrag im Diskussionsforum lädt das Community Management alle Mitwirkenden und Interessierten dazu ein, sich aktiv am Austausch zum Feedback zu beteiligen:

Nehmen auch Sie aktiv an der Diskussion zu openDesk teil! Jede:r ist herzlich eingeladen, das Gitlab und den Diskussionsbereich zu besuchen und in den Austausch zu gehen.

Weitere Informationen rund um das Projekt finden Sie sowohl auf dieser Newsseite als auch über die folgenden Links:

- openDesk Info-Repository im Gitlab: https://gitlab.opencode.de/bmi/opendesk/info

- openDesk – FAQs: https://gitlab.opencode.de/bmi/opendesk/info/-/blob/main/FAQ.md?ref_type=heads

- openDesk – Diskussionsbereich: https://discourse.opencode.de/c/projekte/opendesk-projekt-351/700

¶ Föderales Entwicklungsportal wechselt zu Open CoDE: Mehr Partizipation möglich

Dienstag, 14. November 2023

Original Pressemitteilung auf fitko.de [extern]

Ab sofort ist der Quellcode des Föderalen Entwicklungsportals auf Open CoDE verfügbar. Damit werden neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und öffentlichen Beteiligung geschaffen.

Bislang bietet das Föderale Entwicklungsportal gebündelte Informationen, unter anderem über bestehende technische Dokumentationen und Implementierungsbeispiele zu Standards und Schnittstellen der föderalen IT-Infrastruktur. Es ist ein Produkt des deutschen IT-Planungsrats und wird von der FITKO (Föderale IT-Kooperation) betreut. Mit dem Umzug des Föderalen Entwicklungsportals auf Open CoDE bleibt das Angebot erhalten, es werden aber weitere Synergien durch eine Erweiterung der Zusammenarbeit geschaffen.

Zielgruppe des Föderalen Entwicklungsportals sind in erster Linie Entwickler:innen, die Softwarelösungen im Kontext föderaler IT-Infrastrukturen von Bund und Ländern entwickeln. Sie erhalten über das Portal für ihre Entwicklungsarbeit relevante Informationen, darunter technische Dokumentationen, Leitfäden oder Informationen zu existierenden Schnittstellen im föderalen Kontext. Dies reduziert Rechercheaufwände und soll die IT-Entwicklung für die öffentliche Verwaltung beschleunigen. Damit schafft das Föderale Entwicklungsportal einen zentralen Einstiegspunkt, an dem sich alle Entwickler:innen, aber auch Leistungs- und Umsetzungsverantwortliche orientieren können.

Patrick Burghardt, Vorsitzender des IT-Planungsrats und Chief Information Officer des Landes Hessen (CIO): „Digitale Souveränität bedeutet für uns, die Aufgaben der Verwaltung selbstbestimmt ausüben zu können. Hierzu müssen kritische Abhängigkeiten von Technologien und Produkten identifiziert und abgebaut werden. Der Betrieb des Föderalen Entwicklungsportals auf der Open CoDE-Plattform leistet hierbei einen wichtigen Beitrag.“

Mit dem Umzug des Quellcodes auf die Open CoDE-Plattform eröffnen sich neue Möglichkeiten für eine breitere Beteiligung:

- Vorleben des Open-Source Gedankens: Auf Open CoDE können sich Interessierte kostenfrei registrieren und aktiv am Entwicklungsportal teilnehmen.

- Direktes Feedback: Die neue Plattform ermöglicht es Dritten, direktes Feedback zum Föderalen Entwicklungsportal zu geben.

- Vorschläge für Code-Änderungen: Die Community kann nun auch direkt Code-Änderungsvorschläge einreichen, sei es für die Implementierung neuer Funktionen, die Behebung von Rechtschreibfehlern oder die Lösung kleinerer Fehler.

- Überarbeiteter Pflegeprozess: Die Methode zur Pflege von Inhalten im Föderalen Entwicklungsportal wurde grundlegend überarbeitet. Mit der Übertragung auf die Open CoDE-Plattform können nun auch Dritte direkt Vorschläge für Inhalte einbringen.

Dr. André Göbel, Präsident der FITKO: „Das Föderale Entwicklungsportal wurde seit Beginn seiner Entwicklung unter einer offenen Softwarelizenz (European Union Public Licence – EUPL) zur Verfügung gestellt. Bisher war es auf dem FITKO-eigenen GitLab-Server gehostet. Mit der Umstellung auf die Open CoDE-Plattform wird das Föderale Entwicklungsportal zu einem Ort der offenen Zusammenarbeit und Innovation, in dem alle relevanten Akteur:innen unkompliziert mitwirken können.“

Weitere Informationen zum Föderalen Entwicklungsportal:

Zum Produkt Föderales Entwicklungsportal [extern]

Der Quellcode des Föderalen Entwicklungsportals ist über Open CoDE zugänglich unter:

Das Portal selbst ist nach wie vor hier zu finden:

Zum Föderalen Entwicklungsportal [extern]

¶ Erfahren Sie mehr über openDesk auf der Smart Country Convention 7.-9. November 2023

Dienstag, 24. Oktober 2023

Immer mehr Menschen sprechen darüber: Das Projekt openDesk – Der Souveräne Arbeitsplatz nimmt Fahrt auf. Verantwortliche des BMI, repräsentiert durch die Projektgruppe Aufbau ZenDiS stehen im regelmäßigen Austausch mit den Open Source Software Herstellern und Dataport, um gemeinsam an der Realisierung von openDesk zu arbeiten.

openDesk ist ein digitaler Arbeitsplatz für die Öffentliche Verwaltung (zunächst in Deutschland). Souverän, nutzerfreundlich, zukunftsfähig und Open Source. Bereits Ende dieses Jahres ist die Veröffentlichung eines qualitätsgesicherten Release 23.12 geplant.

openDesk bei der Smart Country Convention vertreten

Neben technischen und strukturellen Themen rund um openDesk steht aktuell auch ein großartiges Event im Vordergrund: Die Smart Country Convention (SCCON), die vom 7.-9. November in Berlin stattfindet. Tauschen Sie sich dort mit Vertreter:innen von Collabora, Dataport, Element, Nextcloud, Nordeck, Open-XChange, OpenProject, Univention und ZenDiS aus, um aus erster Hand spannende Einblicke in das Projekt und die Umsetzung von openDesk zu erhalten.

Treffen Sie verschiedene Ansprechpartner:innen rund um openDesk auf der Smart Country Convention! Vom 07.-09. November 2023 auf der Messe Berlin, hub27 | Stand 102.

→ Mehr zur Messe und zur Anmeldung[Extern]

¶ Erweiterte Discourse Moderation

Montag, 16. Oktober 2023

Discourse Moderation ist nun für Projektverantwortliche innerhalb des automatisch angelegten Bereichs möglich.

Dabei werden on Request ( demnächst automatisch) die Owner eines Gitlab Projekts, welches eine publiccode.yml besitzt, als Moderation eingesetzt.

Sie erhalten damit nützliche Features für Ihre Discourse Gruppe wie z.B.:

- Themen als gelöst markieren, schließen oder archivieren

- Posts innerhalb von Themen bewegen

- Posts editieren ohne Limit

- Themen anpinnen

- …

Sie möchten bereits jetzt Ihre Gruppe Moderieren oder personen außerhalb des Ownerkreises die Moderation ermöglichen? Melden Sie sich mit Ihrem Anliegen bei info@opencode.de.

¶ Der Souveräne Arbeitsplatz wird zu openDesk

Montag, 04. September 2023

Der Souveräne Arbeitsplatz ist ein digitaler Arbeitsplatz für die Öffentliche Verwaltung mit Fokus auf Digitale Souveränität, Nutzerfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Die Nutzung und Veröffentlichung von Open-Source-basierten Komponenten und die Weiterentwicklung als Open-Source stellen dabei Grundpfeiler des Souveränen Arbeitsplatzes dar.

Im Rahmen dieser Entwicklung möchten wir neue, spannende Informationen teilen.

Der Souveräne Arbeitsplatz erhält ein neues Corporate Design

Ende August hat der Launch der neuen Corporate Identity stattgefunden – aus dem Souveränen Arbeitsplatz wird das Produkt openDesk und glänzt im neuen Design.

Was und Warum?

Um die Zusammengehörigkeit zur Dachmarke des Zentrums Digitale Souveränität sichtbar zu machen, werden einige Designelemente übernommen, jedoch mit eigenen Akzentuierungen versehen. Hintergrund des Design-Launch sind unter anderem…

… die Schaffung eines Wiedererkennungswertes und einer emotionalen Bindung mit dem Produkt

… das Erzeugen von mehr Klarheit und Fokus mit dem neuen Namen: openDesk steht für Offenheit, Zukunftsfähigkeit und Kollaboration

… die Repräsentation des Produktes als ganzheitliche Komplettlösung, hinter dem verschiedene Open Source-Lösungen stehen

Durch eine Abgrenzung von anderen Produkten und die Förderung des Wiedererkennungswertes soll die Marke openDesk an Unverwechselbarkeit gewinnen und Vertrauen in das Produkt aufbauen.

Neue Entwicklungsergebnisse auf Open CoDE veröffentlicht

Seit dem letzten Newsartikel in KW 28 wurden auf Open CoDE neue Features veröffentlicht. Dazu gehören u.a. die Updates der neuen Elements Starter Edition und der Umstieg auf die App Suite 8 von Open-Xchange. Aber auch alle anderen Komponenten von openDesk wurden weiterentwickelt. Das Deployment und die meisten der Komponenten wurden bereits mit dem neuen Design gebrandet.

Was kommt als Nächstes?

Bis zum Release 23.12 Ende 2023 finden regelmäßig automatisierte Deployments auf Open CoDE statt. Wer weitere spannende Einblicke zu openDesk erhalten oder direkt mit uns in den Austausch treten möchte, kann sich auch auf der Smart County Convention vom 07.-09.11.2023 auf dem hub27 | Messegelände Berlin informieren.

Weiterführende allgemeine Informationen zu openDesk: https://gitlab.opencode.de/bmi/souveraener_arbeitsplatz/info

¶ Der Souveräne Arbeitsplatz auf Open CoDE

Montag, 10. Juli 2023

Der Souveräne Arbeitsplatz ist ein digitaler Arbeitsplatz für die Öffentliche Verwaltung mit Fokus auf Digitale Souveränität, Nutzerfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Die Nutzung und Veröffentlichung von Open Source-basierten Komponenten und die Weiterentwicklung als Open Source stellt dabei einen Grundpfeiler des Souveränen Arbeitsplatzes dar.

Wir sind auf Open CoDE public! Der aktuelle Entwicklungsstand (Quellcode) des Souveränen Arbeitsplatz ist nun verfügbar. Darin enthalten sind über das Projekt finanzierte Feature-Erweiterungen und -Verbesserungen der Open Source Komponenten(siehe Roadmap).

- Link zum Quellcode der Komponenten

- Link zur technischen Roadmap des Souveränen Arbeitsplatzes

Wir freuen uns das Projekt in einem starken Team mit etablierten Open Source-Herstellern, wie Univention, OX, Nextcloud, OpenProject, Collabora, Nordeck, Element und XWiki, bestreiten zu dürfen.

Warum Open Source?

Open Source ist ein Lizenzmodell, das mehr Entscheidungsfreiheit schafft in den Fragestellungen: Wer betreibt die Software? Wer übernimmt die Pflege und Weiterentwicklung? Wer kann die IT-Sicherheit der Software attestieren? Auch werden mit der Etablierung von Open Source in der Öffentlichen Verwaltung politische Bestrebungen und Forderungen (wie z.B. in der Digitalstrategie der Bundesregierung oder dem Koalitionsvertrag 2021-2025) in die Tat umgesetzt. Mit der Bereitstellung der Entwicklungen des Souveränen Arbeitsplatzes auf Open CoDE wird bewusst die Möglichkeit zur ebenenübergreifenden Zusammenarbeit, gemeinschaftlichen Entwicklung und Wiederverwendung geschaffen.

Was kommt als Nächstes?

Entwicklungsergebnisse werden fortlaufend auf Open CoDE geteilt. Ende Juli wird zudem die Deploymentautomatisierung bereitgestellt, womit eine Referenzinstallation des Souveränen Arbeitsplatzes zur Probenutzung möglich ist.

Ziel ist es bis Ende 2023 ein qualitätsgesichertes Release des Souveränen Arbeitsplatzes auf Open CoDE bereitzustellen. Dieser wird alle für die tägliche Verwaltungsarbeit notwendigen Funktionen, wie z.B. Textverarbeitung, Videokonferenzen und Datenaustausch, in einer integrierten Komplettlösung bieten. Wir arbeiten in 2023 intensiv weiter an der Erprobung und Weiterentwicklung der einzelnen Anwendungen, der Integration der Komponenten untereinander, der Containerisierung und vielem mehr. Zudem steht die Realisierung der zugrundeliegenden souveränen IT-Architektur im Vordergrund. Ein konsequenter Fokus auf Modularität, Austauschbarkeit und Interoperabilität sichert dabei die Digitale Souveränität sowie die Innovations- bzw. Zukunftsfähigkeit des Souveränen Arbeitsplatzes.

- Weiterführende allgemeine Informationen zum Souveränen Arbeitsplatz

- Verbesserungsvorschläge und eigene Ideen könnt ihr über unser Diskussionsforum oder unserem GitLab Issue-Board einbringen

¶ GitLab Pages auf Open CoDE

Dienstag, 05. April 2023

Ab sofort ist die Funktionalität der GitLab Pages für jedes Repository verfügbar und kann über die Open CoDE CI/CD Pipeline eingesetzt werden.

Pages sind eine einfache Möglichkeit Statische Websites und HTML-Inhalte zu veröffentlichen. Dabei wird Ihre Page automatisch unter einer öffentlich erreichbaren Web-Adresse veröffentlicht und ist für jeden, auch ohne Open CoDE Registrierung und Anmeldung, per Link erreichbar.

Gängige Einsatzmöglichkeiten sind z.B. Dokumentation zum Projekteinsatz oder eine Informationswebsite zu einem Projekt.

Die automatisch hinterlegte Domain ist: Nutzername.usercontent.opencode.de/Projektname oder Gruppenname.usercontent.opencode.de/Projektname.

Nützliche Links und ein Einstieg in die Pages auf Open CoDE bietet die GitLab Dokumentation (extern) und unsere exemplarische Testseite.

¶ Beispielsammlung aus der Community

Montag, 24. September 2022

Beispielsammlung aus der Community

Die Open CoDE Community erarbeitet mit ihren vielfältigen Projekten Hilfestellungen und Beispiele für die Softwareentwicklung als Open Source und auf Open CoDE. Um diese Beispiele für alle Nutzenden sichtbarer zu machen führt Open CoDE eine Beispielsammlung ein.

Bei den gelösten Problemen handelt es sich um Herausforderungen der allgemeinen und Open Source zentrischen Softwareentwicklungspraktik und Projektsteuerung auf Open CoDE.

Es werden beispielsweise Projekte aufgezeigt, welche nach etabliertem Standard die Open Source Lizenz eingebunden haben, Security Praktiken einsetzen, eine lehrreiche Dokumentation und technische Hilfestellungen besitzen.

Sie haben ebenfalls eine Herausforderung mit einer beispielhaften Lösung gelöst oder stehen vor einer Herausforderung, die einer Beispiellösung bedarf? Dann melden Sie sich sehr gerne mit einer kurzen Problemskizze und Ihrer Lösung im Projekt-Repository der Beispielsammlung und wir nehmen das Problem und Ihre Lösung sehr gerne mit auf.

¶ E-Gesetzgebung auf Open CoDE – Hintergründe und Perspektiven

Montag, 20. Juni 2022

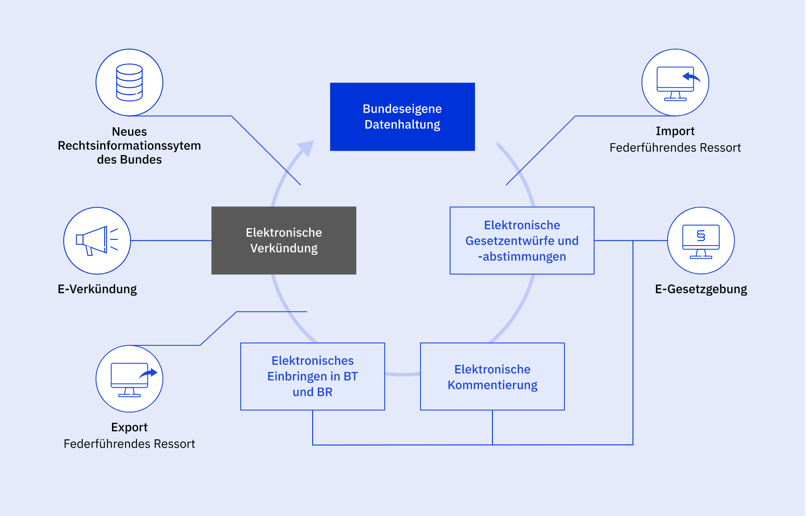

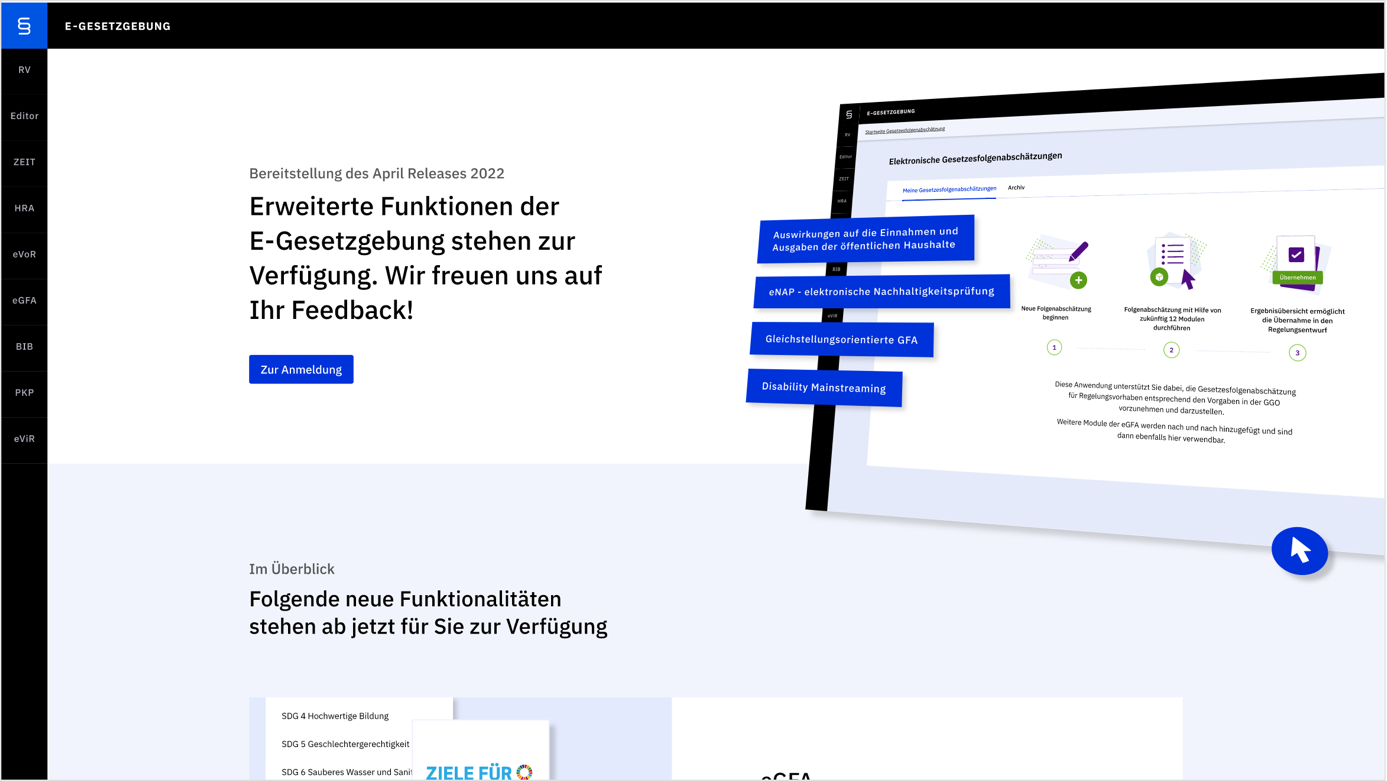

Das Projekt E-Gesetzgebung

Das Ziel der E-Gesetzgebung ist die vollständige elektronische, medienbruchfreie und interoperable Abbildung des Gesetzgebungsverfahrens des Bundes – von der Erstellung von Entwürfen über die Abstimmung und Einbringung in den Deutschen Bundestag und Bundesrat bis zur Übergabe an die Verkündungsstelle. Auf diese Weise soll sowohl die legistische Arbeit aller Ressorts modern und zukunftssicher ausgerichtet werden als auch die Zusammenarbeit mit den legislativen Kammern weiter erleichtert werden. Die E-Gesetzgebung ist eine IT-Maßnahme des Programms Dienstekonsolidierung, die durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat entwickelt wird.

Agile Entwicklung der E-Gesetzgebung

Die Entwicklung der E-Gesetzgebung erfolgt agil. Hierbei werden neue Funktionalitäten stufenweise in halbjährigen Releases bereitgestellt. Die Legistinnen und Legisten als Nutzende der E‑Gesetzgebung werden im Rahmen von Key-User-Treffen und Nutzertests kontinuierlich in die Entwicklung einbezogen. Im ersten Schritt werden Anforderungen erhoben und Konzepte validiert. Mit fortschreitender Entwicklung rücken das Einholen von Feedback zur Umsetzung konkreter Funktionalitäten und deren Testen in den Fokus. So wird sichergestellt, dass die entwickelten Produkte den Anforderungen der Nutzenden und den Standards moderner Nutzerführung gleichermaßen entsprechen.

Um ein positives Bewusstsein für Widerstände und Fehler zu schaffen, lebt das Projekt eine offene Fehlerkultur und führt regelmäßig Retrospektiven durch. Alle Projektbeteiligten werden dazu aufgerufen, frühzeitig auf Fehler aufmerksam zu machen, um Verbesserungspotenziale für die Entwicklung der E-Gesetzgebung zu heben. Mittels des gesammelten Feedbacks und den aus Fehlern gewonnenen Erkenntnissen werden die anfänglichen Minimal Viable Products (minimal lauffähige Produkte) der E‑Gesetzgebung iterativ vervollständigt.

Open Source-Software als wesentlicher Erfolgsfaktor

Neben der zuvor beschriebenen agilen Softwareentwicklung baut die E-Gesetzgebung auf einen weiteren wesentlichen Erfolgsfaktor: die Entwicklung als Open Source-Software. Das übergeordnete politische Ziel dieses Ansatzes ist die Stärkung der digitalen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Für die E-Gesetzgebung und alle am Gesetzgebungsprozess beteiligten Stellen des Bundes bedeutet dies die Unabhängigkeit von proprietären Produkten und deren Anbietern. So können während der Entwicklung übrigens auch langwierige produktzentrierte Vergabeprozesse vermieden werden. Darüber hinaus entfallen langfristige Vertragsbindungen und Folgekosten, beispielsweise für Lizenzen. Zudem besteht eine weitgehende Unabhängigkeit bezüglich der Weiterentwicklung von Softwarekomponenten durch Dritte.

Mit der Veröffentlichung des Quellcodes wird die Nachnutzbarkeit eröffnet. Gesetzgebungsprozesse gibt es nicht nur auf Ebene des Bundes, sondern auch auf Landes- und EU-Ebene sowie in anderen Staaten. Die E-Gesetzgebung steht deshalb im regelmäßigen Austausch mit interessierten Institutionen und informiert auf verschiedenen Wegen über die Entwicklung. Die Bereitstellung des Quellcodes ermöglicht nun die erstmalige Einsichtnahme und Weiterverwendung der Software. Die Nachnutzung wird zudem dadurch begünstigt, dass die E‑Gesetzgebung der Vielfältigkeit der gesetzgebungsrelevanten Prozesse auf Bundesebene Rechnung trägt und keinen starren Workflow vorgibt. Eine individuelle Adaption der E-Gesetzgebung durch Akteure mit abweichenden Abläufen im Gesetzgebungsprozess ist daher vergleichsweise niedrigschwellig möglich.

Neben dem Gedanken der digitalen Souveränität und der Nachnutzbarkeit soll mit der Veröffentlichung des Quellcodes der E-Gesetzgebung auch Transparenz für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Community von interessierten Entwicklerinnen und Entwicklern geschaffen werden. Gemäß dem Motto „Public Money, Public Code“ öffnet sich die E-Gesetzgebung gegenüber dieser Gemeinschaft und möchte damit einen Diskurs anstoßen. Die etablierte Fehler- und Feedbackkultur wird folglich erweitert, womit die E-Gesetzgebung von der Expertise projektferner Entwicklerinnen und Entwickler profitieren möchte.

Die E-Gesetzgebung auf Open CoDE

Der Quellcode der Plattform der E-Gesetzgebung wird im April 2022 erstmalig unter einer Open Source-Lizenz auf Open CoDE veröffentlicht. Mit dem Go-Live von Open CoDE erreicht auch die E-Gesetzgebung einen Meilenstein. Das bisher lediglich postulierte Konzept der Open Source-Entwicklung wird somit verwirklicht. Die E-Gesetzgebung freut sich, eines der ersten Softwareprojekte des Bundes zu sein, das seinen Quellcode frei verfügbar macht. Der agile Gedanke der Entwicklung der E-Gesetzgebung wird auch hier bekräftigt, da es sich bei der Veröffentlichung nicht um den Quellcode eines finalen Produkts, sondern eines Entwicklungsstands handelt. Dies ermöglicht ein Einholen von Feedback im Entwicklungsprozess sowie die frühzeitige Übernahme und Weiterentwicklung durch interessierte Dritte.

Im Übrigen löste die Veröffentlichung des Quellcodes auch einen projektinternen Lernprozess aus: Nach der Identifikation einer geeigneten Lizenz galt es, verschiedene organisatorische und technische Fragen rund um die Bereitstellung und Veröffentlichung des Codes zu klären. Auch von diesen Erfahrungen sollen in Zukunft andere Projekte profitieren können.

Bei der Erstveröffentlichung wird das Repository der E-Gesetzgebung den Quellcode des Produkts Plattform in seinem Stand zum aktuellen Release (April 2022) umfassen. Perspektivisch soll der Quellcode aller Produkte der E-Gesetzgebung auf Open CoDE zur Verfügung gestellt werden.

+++++++++++++++++++++++++++

|

Hier gelangen Sie zum Repository der E-Gesetzgebung auf Open CoDE: https://gitlab.opencode.de/bmi/e-gesetzgebung Hier gelangen Sie zur E-Gesetzgebung im Internet: https://plattform.egesetzgebung.bund.de/cockpit/#/cockpit |

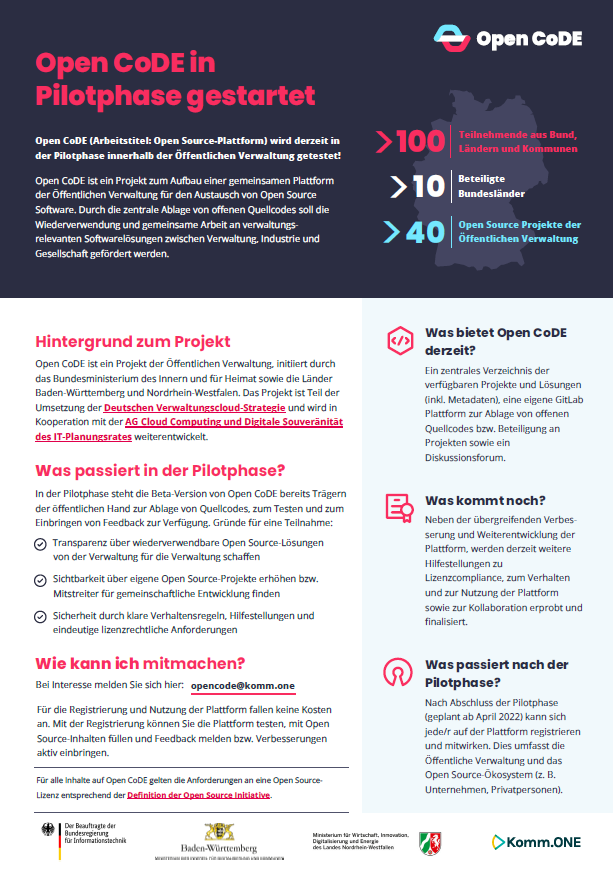

¶ Open CoDE in Pilotphase gestartet

Montag, 21. Februar 2022

Open CoDE Flyer zur Pilotphase: https://www.it-planungsrat.de/fileadmin/it-planungsrat/foederale-zusammenarbeit/Gremien/AG_Cloud/OpenCoDE_Flyer_Pilotphase.pdf

¶ Startschuss zum Aufbau einer übergreifenden Open Source-Plattform für Bund, Länder und Kommunen. Die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie geht in die Umsetzung.

Montag, 3. Mai 2021

BMI, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg testen die erste Ausbaustufe einer Plattform zum Austausch und zur Weiterentwicklung von Open Source-Software für die Öffentliche Verwaltung.

Mit dem Konzept der Deutschen Verwaltungscloud-Strategie (DVS) wurde im vergangenen Jahr mit Vertretern von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und der Datenschutzkonferenz eine strategische Grundlage geschaffen, um bestehende föderale Cloud-Lösungen interoperabel und modular zu gestalten. Die Strategie wurde im Oktober 2020 durch den IT-Planungsrat beschlossen – der Ausgangspunkt für eine übergreifende, agile und gemeinsame Umsetzung.

Der Start der Umsetzung erfolgt mit dem Pilotprojekt zum Aufbau einer übergreifenden Open Source-Plattform der Öffentlichen Verwaltung. Mit der Plattform soll es für Bund, Länder und Kommunen einfacher werden, Open Source-Software wiederzuverwenden und gemeinsam weiterzuentwickeln. Durch die verstärkte Nutzung von Open Source werden damit Abhängigkeiten von einzelnen großen Herstellern reduziert und die Digitale Souveränität der Verwaltung gestärkt.

"Open Source ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung der Digitalen Souveränität," sagt Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und CIO des Bundes. "Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Bund, Länder und Kommunen Open Source Software der Öffentlichen Verwaltung einfach und sicher mitgestalten, teilen und wiederverwenden können."

Zu diesem Zweck bietet die Plattform u. a. Bereiche zur Suche nach passenden Open Source-Lösungen (Lösungsverzeichnis), Ablage und Verwaltung von Quellcode (Code Repository) sowie zur Kollaboration (Entwicklungsumgebung mit Diskussionsforum, Ticketsystem, etc.).

Erste Ausbaustufe der Plattform testen und weiterentwickeln

Die Durchführung des Projektes zur Pilotierung der Open Source-Plattform erfolgt gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg sowie der baden-württembergischen IT-Dienstleisterin Komm.ONE.

Als erstes Umsetzungsergebnis wurde Ende März ein Minimum Viable Product (MVP) mit den Kernfunktionen der zentralen Open Source-Plattform fertiggestellt. Auf Grundlage des MVP erfolgen derzeit die ersten Tests im Kreis der Projektpartner sowie die agile Weiterentwicklung der Plattform.

Ab Ende Juni 2021 ist die schrittweise Bereitstellung der Pilotversion der Plattform für weitere Beteiligte aus Bund, Ländern und Kommunen vorgesehen. In späteren Ausbaustufen soll die Open Source-Plattform – soweit möglich – auch Akteuren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, z. B. freien Open Source-Entwicklerinnen und -Entwicklern oder Start-ups.